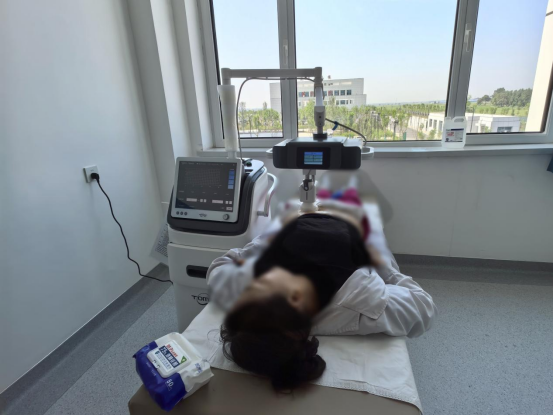

盆腔养护仪作为产后康复的辅助工具,其核心原理是通过物理刺激(如低频电刺激、温热疗法、生物反馈等)作用于盆腔组织,进而为子宫复旧提供多维度支持。对于产后宝妈而言,其具体帮助主要体现在以下几个方面: 一、**增强子宫平滑肌收缩,加速子宫体积恢复** 子宫复旧的核心是子宫平滑肌的收缩——产后子宫需从妊娠末期的巨大体积(重量约1000g)逐渐收缩至孕前大小(重量约50-70g),这一过程依赖于子宫肌纤维的持续收缩。 盆腔养护仪的低频电刺激可直接作用于子宫平滑肌,通过模拟神经冲动信号,激活肌纤维的收缩功能,增强宫缩力度和频率。这种“被动收缩”能弥补产后宝妈因体力不足、素波动(如催产素分泌减少)导致的宫缩乏力问题,帮助子宫更快缩小至正常大小,缩短复旧周期。

二、**促进恶露排出,减少宫腔残留风险** 产后恶露的顺利排出是子宫复旧的重要标志(正常恶露持续4-6周,依次为血性恶露、浆液性恶露、白色恶露)。若子宫收缩不良,宫腔内的蜕膜、血块等残留物无法及时排出,可能引发恶露淋漓不尽、宫腔感染甚至晚期产后出血。 盆腔养护仪通过增强宫缩,可提升宫腔内压力,推动残留物向宫颈口移动并排出体外;同时,电刺激和温热效应能改善子宫肌层的血液循环,减少血块淤积,降低宫腔残留的概率,从而缩短恶露持续时间,降低感染风险。 三、**改善盆腔血液循环,助力子宫修复** 妊娠期间,子宫长期压迫盆腔血管,产后盆腔血液循环易处于相对缓慢状态,可能导致子宫肌层供血不足,影响组织修复和炎症吸收。 盆腔养护仪的温热疗法(如热敷、红外照射)可扩张盆腔血管,增加子宫及周围组织的血流量,提升血氧和营养物质的供应;同时,血液循环的改善能加速代谢废物(如炎症因子、坏死组织分解产物)的排出,为子宫肌层的修复(如肌纤维重塑、内膜再生)提供良好的微环境,减少产后子宫复旧不良相关并发症(如子宫复旧不全、慢性盆腔痛)。

四、**缓解产后宫缩痛,提升康复舒适度** 产后宫缩痛是子宫复旧过程中的常见不适(尤其经产妇更明显),主要因子宫强烈收缩刺激周围神经所致。 盆腔养护仪的低频电刺激可通过两种机制缓解疼痛: 1. **神经阻断作用**:电刺激信号可干扰疼痛信号向中神经的传递,降低疼痛感; 2. **内啡肽释放**:物理刺激能促进体内内啡肽(天镇痛物质)的分泌,减轻宫缩引发的腹部坠胀或绞痛,提升宝妈产后康复的舒适度,间接减少因疼痛抗拒活动而影响复旧的问题。 五、**辅助盆底肌修复,间接稳定子宫位置** 子宫的正常位置依赖于盆底肌群(如肛提肌、盆底筋膜)的支撑。妊娠和分娩过程中,盆底肌易因过度拉伸而松弛,可能导致子宫轻度脱垂,进而影响子宫复旧的稳定性。 部分盆腔养护仪兼具盆底肌训练功能,通过电刺激或生物反馈技术激活盆底肌收缩,增强其支撑力。当盆底肌恢复弹性和力量后,可很好地固定子宫位置,避免因子宫脱垂导致的复旧延迟,同时降低远期盆底功能障碍(如漏尿、盆腔器官脱垂)的风险。 注意事项 盆腔养护仪的效果需建立在**正确使用**的基础上,需注意: - 需在产后恶露量明显减少(通常产后2周后)、排除宫腔残留/感染等禁忌证后使用; - 需在专人员指导下选择合适的刺激强度和模式,避免过度刺激; - 其作用为**辅助康复**,不能替代产后复查(如B超评估子宫大小、恶露情况)和医疗干预(如宫缩乏力时需遵医嘱使用缩宫素)。 总之,盆腔养护仪通过“促收缩、排恶露、通循环、稳支撑”等作用,为产后子宫复旧提供科学辅助,但需结合个人体质和医生建议合理使用。